지난 2011년 어린 아이를 비롯해 임산부 등 여러 무고한 생명을 앗아간 가습기 살균제 사건은 해당 기업이 약품을 허가된 용도에서 벗어나 임의대로 사용해 벌어진 참극이다. 모든 약품은 어떻게 사용하느냐에 따라 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있기 때문에 반드시 정해진 용도로만 사용해야 하는데, 이번 가습기 살균제는 잘못 사용돼 독 정도가 아니라 극약이 된 셈이다.

이번에 문제가 된 성분은 PHMG(Polyhexamethylene guanidine)으로 곰팡이나 세균을 죽이는 기능이 있어 여러 소독제 및 생활용품에 함유된 성분이다. 어떤 물품의 표면을 소독하는 경우만 안전하다고 허가됐을 뿐이지, 이번 사건처럼 가습기에 부어 에어로졸 형태로 흡입을 하는 경우까지 안전한 것은 아니었던 것이다.

이와 더불어 요즘 갑자기 주목을 받고 있는 성분이 바로 렌즈 관리 용액에 들어있는 PHMB(Polyhexamethylene biguanide)이다. 누가 봐도 가습기 살균제 성분과 이름이 비슷하기 때문에 거의 동일한 약일 것이라고 쉽게 추측이 가능한데 실제로 구조식상 약간의 차이만 있을 뿐 기능은 거의 동일하다. 이 약품 또한 살균 기능이 있어 예전부터 피부소독, 상처소독 및 여러 의료기기 소독에 많이 사용돼 왔던 용액이다. 안과적으로는 아메바 각막염에 거의 유일한 치료제이기 때문에 안과의사한테는 친숙한 약품이다.

그런데 왜 이게 렌즈를 관리하는 용액에 들어있을까? 위에서 언급한 바 대로 당연히 렌즈를 소독하기 위한 목적인데, 소독약이 이것만 있는 것이 아닐텐데 왜 하필 논란이 많이되고 있는 PHMG와 비슷한 성분이어야 할까라는 질문을 할 수 있겠다.

그 질문에 답하기에 앞서 콘택트렌즈 부작용 중, 안과의사들이 가장 두려워하는 것 중에 하나인 아칸트아메바각막염에 대해 언급을 해야겠다.

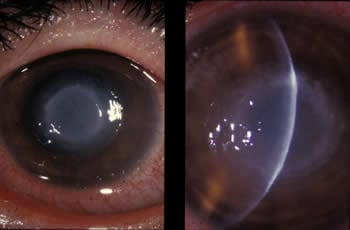

아칸트아메바각막염(Acanthamoeba keratitis)이라는 것은 말그대로 아칸트아메바라는 생물에의해 각막에 염증이 생기는 것인데 ‘생물’이라고 표현한 이유가 이것은 ‘세균’도 아니고 ‘바이러스’도 아닌 ‘원생동물’이기 때문이다. 이 말은 기존 항생제, 항바이러스제에 의해 치료가 되지 않는다는 의미이며 그 만큼 치료가 어렵다는 뜻이기도 하다.

또한 초기 진단도 매우 어렵고, 진단이 늦어지거나 방치했을 땐 일반 세균성, 바이러스성 각막염에 비해 상당히 예후가 나빠 영구적인 시력 저하를 초래할 수 있는 무서운 질환이다. ‘아칸트아메바’는 일반 세균, 바이러스와는 다른 구조로 되어 있어 자기를 방어하는 힘이 매우 강하고 생존 환경이 적합하지 않으면 두꺼운 벽을 가진 형태(이를 포낭형이라고 한다)로 장기 생존을 한다. 따라서 세균이나 바이러스에 비해 치료가 어렵고, 렌즈에 잘 달라붙기 때문에 각막에 상처가 있으면 이곳으로 침투해 각막염을 일으키게 된다.

이런 고약한 아칸트아메바를 파괴하는데 가장 효과적인 것이 바로 PHMB다. 실제로 아칸트아메바각막염을 치료하기 위해 PHMB 원액을 희석해 안약으로 만들어 눈에 점안을 한다. 이런 이유로 렌즈 세척액, 보존액, 그리고 식염수 등에는 PHMB가 들어있지만 아칸트아메바가 포낭형으로 존재하면 살균효과는 떨어진다는 연구결과도 있다.

어쨌든 심각한 각막염을 방지하기 위해 이 PHMB는 안전하고 필요한 성분임에는 틀림없지만 이 또한 제대로 사용해야 한다. 또 어떤 탐욕스러운 기업이 나타나 이 성분을 자기네들 맘대로 용도를 변경해 이상한 제품을 만들어낼 수도 있기 때문에 정부의 철저한 감독이 필요하다. 또 만약을 위해 소비자들도 정확한 정보를 습득해 스스로 보호할 수 있는 능력을 갖추는 것도 필요하다. 스스로 자신을 보호해야만 하는 시대를 살아간다는 게 안타깝기만 하다.

PHMG든 PHMB든 그 자체가 독은 아니다. 이미 오래전부터 국내외에서 안전하게 사용되어 왔다. 하지만 용도에 맞지 않게 사용된다면 언제 또 이런 가습기 살균제 사건과 같은 커다란 재앙이 생기지 않으리란 보장이 없다. 향후에도 용법에 맞게만 사용한다면 큰 문제는 없을 테지만, 일반 소비자는 해당 성분에 대한 전문지식이 없기 때문에, 제조회사의 양심과 정부기관의 철저한 감독이 전제되어야 더 확실히 안전을 지킬 수 있을 것이다.